|

|

|

|

Есть известный армейский анекдот про воинский долг. Бывалый сержант выстраивает новобранцев и сурово спрашивает: в чём таковой заключается?

— Отдать жизнь за Родину! — Раздаётся из строя.

Сержант ухмыляется: — Нет, сынки! Ваш долг, чтобы такие же балбесы по ту сторону границы при встрече с вами отдали жизнь за свою родину!

Не умирать, а побеждать!

Когда я рассказал это другу, воевавшему в Донбассе ещё в 2014-м, он открыл ноутбук и прочёл ответ протопресвитера военного и морского духовенства Георгия Шавельского в 1911 году офицеру военно-морской базы, заявившему, что вся его часть готова «сложить головы свои за царя и Отечество»:

«Ваша готовность пожертвовать собою весьма почтенна и достойна того звания, которое вы носите. Но всё же задача вашего бытия и вашей службы — не умирать, а побеждать. Если вы все вернётесь невредимыми, но с победой, царь и Родина радостно увенчают вас лаврами; если же все вы доблестно умрёте, но не достигнете победы, Родина погрузится в сугубый траур. Итак: не умирайте, а побеждайте!»

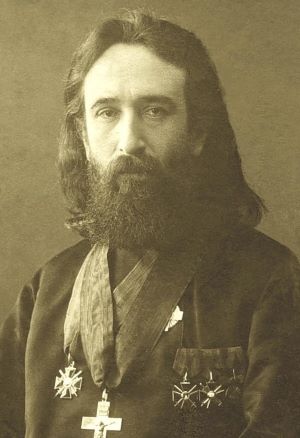

До назначения главным военным священником отец Георгий прошёл полковым и дивизионным батюшкой всю Русско-японскую войну, участвовал во многих боях, был контужен и награждён орденами за отвагу при выполнении пастырских обязанностей. Уже в эмиграции он со скорбью вспоминал, сколь вредным для духа армии была настроенность на героическую смерть, а не на победу:

«Усвоенная огромной частью нашего офицерства такая идеология была не только не верна по существу, но и в известном отношении опасна.

Её ошибочность заключалась в том, что «геройству» тут приписывалось самодовлеющее значение. Государства же тратят колоссальные суммы на содержание армий не для того, чтобы любоваться эффектами подвигов своих воинов, а для реальных целей — защиты и победы... В настоящее время личный подвиг является лишь одним из многих элементов победы, к каким относятся: наука, искусство, техника, — вообще степень подготовки воинов и самого серьёзного и спокойного отношения их ко всем деталям боя. Воину теперь мало быть храбрым и самоотверженным, — надо быть ему ещё научно подготовленным, опытным и во всём предусмотрительным, надо хорошо знать и тонко понимать военное дело. Между тем часто приходилось наблюдать, что в воине, уверенном, что он достиг высшей воинской доблести — готовности во всякую минуту сложить свою голову, развивались своего рода беспечность и небрежное отношение к реальной обстановке боя, к военному опыту и науке. Его захватывал своего рода психоз геройства. Идеал геройского подвига вплоть до геройской смерти заслонял у него идеал победы. Это уже было опасно для дела.

С указанной идеологией в значительной степени гармонировала и подготовка наших войск в мирное время. Парадной стороне в этой подготовке уделялось очень много внимания. По ней обычно определяли и доблесть войск, и достоинство начальников».

Политработа после Цусимы

Сказано в 1911 году, но как будто для нас! И автор этих слов — последний протопресвитер военного и морского духовенства Российской империи Георгий Шавельский - знал, о чём говорил. Из всех его предшественников на войне был лишь один — участник кампаний против Наполеона обер-священник Пётр Монджугинский, да и тот занимал свою должность менее года. Зато сам Георгий Шавельский добровольцем отправился на Русско-японскую войну, пройдя путь от батюшки 33-го Восточно-Сибирского полка до главного священника 1-й Маньчжурской армии.

Дважды отец Георгий чуть не погиб. Один раз — заболев тифом, второй — от разорвавшегося рядом снаряда, когда причащал умирающего офицера. По воспоминаниям самого Шавельского, он тогда отделался контузией лишь потому, что стоял на коленях.

На Дальнем Востоке Георгий Иванович понял, что у армии плохо обстоит дело не только с пулемётами, горной артиллерией и генералами, но и с военным духовенством. Исключения, вроде священника 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Стефана Щербаковского, который, заменив павшего командира роты, с крестом в руках вывел солдат из окружения, лишь подтверждали правило. По признанию Шавельского, «многие полковые священники во время боя просиживали в обозах, госпитальные ограничивали свои обязанности напутствием умирающим и погребением умерших».

Результатом размышлений стала брошюра «Служение священника на войне», вышедшая уже после назначения Георгия Шавельского протопресвитером военного и морского духовенства России. По мнению автора, наряду с богослужениями и погребением умерших, священники «обязаны сопутствовать армии… для охранения воинов от уныния, отчаяния, ожесточения и множества других пороков, легко развивающихся под влиянием разных условий военного времени… наконец, для поддержания в воинах чувства долга, являющегося главным и нужнейшим качеством человека — гражданина и христианина».

Труды протопресвитера не прошли даром. Дух армии, подорванный после тяжёлых поражений в войне с Японией, удалось восстановить. Куда хуже оказалось с её «телом».

Отставание по тяжёлой артиллерии и пулемётам (не говоря уже о новейших видах вооружения — авиации и танках) проявилось не сразу. Зато бедность офицерского корпуса бросалась в глаза, и Шавельский, прекрасно понимая, что сложно требовать от людей великих побед, держа их на голодном пайке, не скрывал своего возмущения:

«Офицер был изгоем царской казны. Нельзя указать класса старой России, хуже обеспеченного, чем офицерство. Офицер получал нищенское содержание, не покрывавшее всех его неотложных расходов. И если у него не было собственных средств, то он — в особенности, если был семейным, — влачил нищенское существование, не доедая, путаясь в долгах, отказывая себе в самом необходимом».

Исправить ситуацию с финансированием армии отец Георгий не имел возможности, но на своём посту делал всё, что мог. Он обратил внимание, что особенно боевой дух ослабел на флоте. И немудрено. Тихоокеанская эскадра погибла в Порт-Артуре, Балтийский флот отправился на дно у Цусимы, а на Чёрном море корабли едва не перетопили друг друга в двух восстаниях 1905 года. С удивлением узнав, что ни один из его предшественников ни разу (!) не посещал боевые корабли, протопресвитер стал делать это регулярно. Он следил, чтобы корабельными священниками становились уважаемые и авторитетные батюшки. Именно при нём в Кронштадте появился и был им освящён величественный Николаевский Морской собор.

Чтобы эффективнее проводить свои преобразования, Георгий Шавельский собрал первый в российской истории Всероссийский съезд военного и морского духовенства. В нём участвовали 49 священников, представлявших все военные округа страны. Некоторые материалы съезда сейчас вызывают улыбку. Например, в докладе делегатов Николаева и Херсона призывалось отменить бани для солдат и танцевальные вечера в офицерских собраниях накануне воскресных и праздничных дней.

Однако в целом пообщались с пользой. Было решено, помимо прочего, обязать батюшек создавать походные библиотеки, помогать перевязывать и вывозить в тыл раненых, извещать родных погибших, помогать инвалидам и благоустраивать воинские захоронения. По существу, военные священники должны были стать теми, кого потом стали называть комиссарами и офицерами-воспитателями. Но времени на полноценную реформу военного духовенства уже не оставалось.

Задолго до приказа Сталина

Съезд проходил с 1 по 11 июля 1914 года. Как раз между убийством австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда 28 июня и объявлением Германией войны России 1 августа. Русская армия пошла в бой, и в её рядах — 5 тысяч военных священников. Около 40 из них погибли, свыше 400 были ранены или контужены, более 100 попали в плен. Известны случаи, когда батюшки погибали, возглавляя атаку своих солдат, как священник 3-го Перновского гренадерского полка Амвросий Матвеев и окормлявший 318-й Черноярский полк иерей Александр Чарноруцкий.

Сам Георгий Иванович Шавельский по должности находился при ставке Верховного главнокомандования в Могилёве, но постоянно выезжал на фронт, в том числе на передовые позиции, не раз оказываясь под обстрелом. Многократно посещал он и госпитали, окормляя не только раненых, но и больных тифом, от которых сам мог заразиться.

Протопресвитер не давал пощады трусам и бездельникам в рясах, а когда армия стала терпеть поражение, приказал священникам напоминать солдатам, что «каждый воинский чин, давший присягу послужить Царю и Родине до последней капли крови, совершает тягчайшее преступление, когда служит на войне небрежно, сражается слабо, ещё больше — когда оставляет поле сражения или сдаётся в плен... По окончании войны сдавшиеся в плен будут судиться как тяжкие преступники, а семьи их будут лишены всякой помощи».

Поскольку, согласно тогдашнему воинскому уставу, военнослужащий, сдавшийся в плен или положивший оружие перед неприятелем, не исполнив своей обязанности сражаться по долгу службы и присяги, подвергался лишению всех прав состояния и смертной казни, протопресвитер фактически предвосхитил знаменитый приказ Сталина № 227 от 28 июля 1942 года «Ни шагу назад!».

Приходилось Шавельскому и лично вдохновлять солдат, которые в последние месяцы существования империи, а особенно после свержения монархии отказывались идти в бой. В мае 1917-го, выступая перед бунтующими солдатами под Ригой, протопресвитер едва не был растерзан уже лишённой дисциплины толпой.

Развал армии было не остановить, что подтверждают мемуары отца Георгия. Помимо прочего, там отмечено, что деградация шла с самого верха светской и духовной власти. Император Николай II, являясь верховным главнокомандующим, изволил уделять делам на фронте по часу в день. Обер-прокурор высшего церковного органа Российской империи — Святейшего Синода — Владимир Саблер после взятия русской армией Львова страстно добивался получить там «два–три домика».

Сам же Синод уже после прихода большевиков первым делом попытался получить от них в подарок все кремлёвские дворцы и арсенал, тотчас очистив последний от находящихся в нём материалов.

Благословление для диакона Розова

Труды протопресвитера следует внимательно изучать не только военным священникам. Немало полезного в них могут найти и офицеры Главного военно-политического управления российских Вооружённых сил, и просто вдумчивые командиры. При жизни Г.И. Шавельского его идеи показались слишком революционными и в Российской империи, и в сражавшейся против большевиков Добровольческой армии, где отец Георгий также возглавлял военное духовенство, и даже в белой эмиграции. Подобно французским эмигрантам, бежавшим от революции, её вожди, говоря словами журналиста Малле дю Пана, «ничего не забыли и ничему не научились». Шавельский перешёл в Болгарскую Православную церковь, где и служил до самой кончины 2 октября 1951 года.

Выдвижение на важнейшие для государства посты трусливых и некомпетентных генералов и чиновников изрядно способствовало краху и Российской империи, и Советского Союза. Сам протопресвитер писал, как один из них — начальник Генштаба Яков Жилинский - показал себя в совершенно безобидной ситуации.

В 1913 году на праздновании в честь столетия победы над Наполеоном под Лейпцигом в этом немецком городе открывали величественный храм-памятник, который надлежало освятить. Православное духовенство на церемонии представляли глава военного духовенства, синодальный хор Успенского собора и его главный бас, протодиакон Константин Розов (полвека спустя маршал Георгий Жуков будет вспоминать, как восхищался пением этого хора, а могучий голос диакона сравнивал с библейской Иерихонской трубой, звуки которой сокрушали стены).

Входивший в состав делегации Яков Жилинский потребовал, чтобы Розов пел тихо, поскольку у германского императора больные уши. Диакон возмутился, Шавельский благословил его, иронически заметив: «Вильгельм не повесит, если и оглушишь его».

Многолетие победоносному воинству прозвучало во всю мощь. Император пришёл в восторг. Собираясь на концерт хора в Берлине, он в первую очередь спросил: будет ли петь диакон?

Ну а менее чем через год началась Первая мировая война. Северо-Западным фронтом, наступавшим на Восточную Пруссию, командовал Я. Жилинский. Впервые участвуя в боевых действиях, генерал действовал чрезвычайно нерешительно, и операция завершилась тяжелейшим поражением русской армии. Иной раз кажется: возглавь фронт отец протопресвитер с отцом протодиаконом, они справились бы лучше.

Юрий Нерсесов

Источник - Солдаты России